|

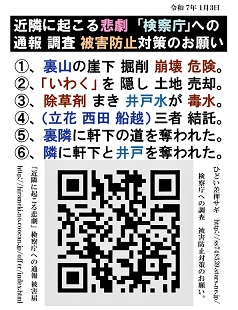

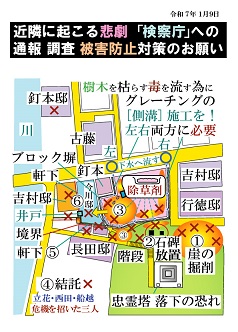

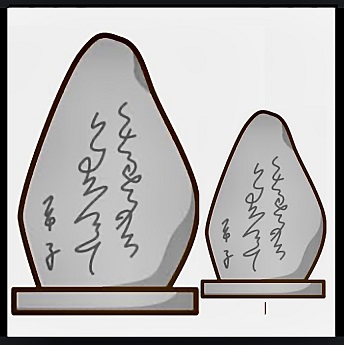

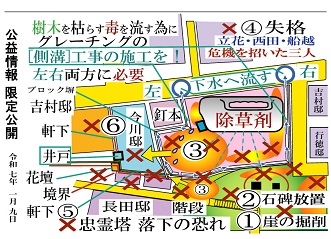

この「石碑」は、「重田邸」の、ほんけのすぐ裏手に立っているのだから、本来ならば、「ほんけ」の立場の兄が責任を持って、丁ちょうに祀るべきであったが、古い石碑を祀る事が面倒で、苦手なのか、「ぶんけ」の妹夫婦に、全て任せきりになっていったようだ。

もし、「石碑」が、「重田邸」の方向に向いていたら、「真剣に世話をしなければいかん。」と、畏れを抱いたであろうが、二つとも 横向きで 隣の方向を向いているので、つい、油断してしまい、放置しがちになっていったと思われます。

その対応が、「石碑」の霊には、気に触ったのか?、もっと ちゃんと世話をする人を求めたのか?、次第に ほんけの家族達に ある変化が起きてくる。

まず、息子の長男の身に起こった事は、「闘争本能」を、猛然と刺激する、「喧嘩鶏」のシャモを、何十っぱも飼う、異常な賭博の趣味に 明け暮れるようになる。

|

|

|

|

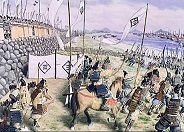

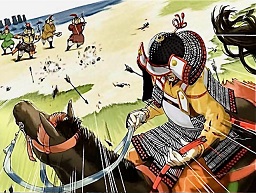

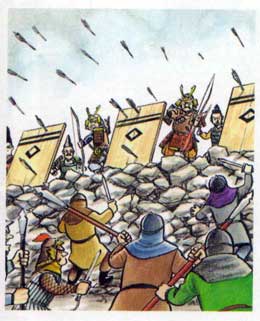

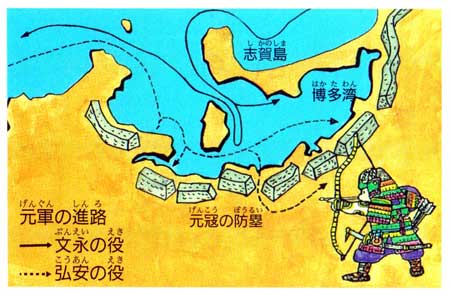

ジンギス ・ ハーン。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

アジアを力で支配しようと…

過分の野望を抱いていた。

|

|

|

|

|

また、長女の心には、「よその家から何でも目に入った物を、悉く家に持ち帰って、どこかに隠してしまう。」と、いう、異常な、「盗難の癖」が、成長するたびに、益々、強くなり、ひどくなっていった。

この隣の「重田邸」の家の、賭博癖や盗難癖のある子供達と、仲良く遊んでいた、我が家の兄や姉達にも、将来に多大な影響を与えていくようになる。

兄は 空手や重量挙げで 体を鍛えていき、姉は手ぐせも口も荒々しくなっていく。少年期に身に付いたものが 大人になってからも、荒っぽい「闘争心」で 激しく対立していくようになる。

確かに、「我が家」の、闘って守るべき、難しい課題を果たしていく上で、必要となる「闘争心と、気概」ではあったが、母を手助けしていく立場において、「闘争心」よりも、更に必要となる、「素質」を備えた「魂」を 用意されようとしていた。

「闘争心と、気概」を持たせる役割を終えた

「重田邸」に替わって、今度は 深い「洞察力」を持って支える、次の新たなる素質の人材。近所に正しい噂を拡げてゆく、重要な役割に、人望の豊かな「立花米穀店」の人たちが、選ばれたのだった。

「闘争心」を煽ってきた、「重田邸」が去った跡に、突然、向かいの「米屋」の家族が、引っ越して来る事になった。

母の闘う「敵」は、「釘もと邸」から、裏隣の「おさだ邸」に移っていた。母と共に、世界を乱す鬼を退治をする次元で、「立花邸」の位置は

正月の「鏡餅」と同じ形の 重要な「供え物」の最後の段階の

役を果たす立場に立っていた。

「立花」の性は、柑橘系の「橘」(タチバナ)に通じる。「黄金色に輝く橙(だいだい)という、みかんの丸い玉が、世界を照らしていく。」という、放射状の「しめ縄」が示す、日本の年中行事の習慣や、文化に隠された、近未来に起こる、「最後の一厘」とされる 密柑(甘い秘密「み」)の仕組みである。

その 最後の仕上げを整える段階に来た直前で、立花博子氏は 急に「病」に倒れ、母と共に 見届ける役割が出来なくなった。「ようやく、ここまで近づけて来れたのに…。」と、無念な思いを抱きながらも 次の世代に 「橘の課題」を残して託す

霊魂になっていった。

「橘」の果実は、「橙」(だいだい)の果実と同じ種目で、コぶりの果実が「しめ飾り」のミカンには手頃の大きさで、食べる為と言うよりも

玄関に飾って 過ぎこしの神。正月の「トシ神様」と共に、新年を迎える条件としての、大切な「象徴」であって、「供え物」の意味合いが強い。

輪切りにした形が、十六紋の「菊の家紋」に似た、あまねく世界を照らす、柔らかな「曙の光」を表す、オレンジ色に輝く、救世主的な「帝」が出現する象徴である。

普通の人が、「手に入れたい。」と、どんなに願っても

決して 簡単には得られない。特別の使命を果たせる、この、 稀なる、恵まれた立場を、次第に悟っていった 立花博子氏の、「魂」が宿っています。

もし、それに全く気付かずに、大切な「橘」の使命を 簡単に

他人に売り渡して、手放してしまうならば、取り返しがつかない。永久不滅の尊い 人生の「宝もの」を、お金に換える、遺産としてしか見れない、としたなら、これ程の、先代の悲願に、ほど遠く、悲しく勿体無い事は無い。

たとえ、誰かの「提案」で始まったとしても

目先のおかねに惑わされないように。長き眠りを覚まし、奇跡を呼び起こす、千人リキの

「防人」の力を引き寄せる為に、むしろ、敢えて、自ら進んで 助け手としての「お供」となり、 先代が待ち侘びた (備えられし 「橘の役」を果たす「甦る魂」となって頂ければ…。)と、お祈り致します。

もし、この紛争を見事に解決出来た時には、「石碑」のある場所は、どんな難題をも、解決する力を与えてくれる、「パワースポット」となり、天運と奇跡の力を秘めた「聖地」として、 その価値が判る人々から、密かに、あやかられる、極めて稀な、空間になる可能性があります。

それほどの価値のある土地を、他人に売り渡してしまった

あとから地団駄を踏んで 後悔しないように、思慮の足りない、軽卒な雑音を跳ねのけて じっくりと考えて、 「家宝」にして、大事にして下さい。

もし、ほんけと、分家、二軒の「重田邸」に替わる、田んぼの、二段の「もち」の「供え物」を表す、過去の「米屋」の立花博子さんの課題を受け継ぐ「魂」ならば、きっと理解出来るであろう、かなり飛躍した内容を、あえて書いています。

かなり次元の高い「閃き」が必要な、「たとえ、ばなし」です。 限られた、少ない、与えられた時間に、何とか、間に合うように、かいつまんで、凝縮した内容を、祈りながら、取り急ぎ報告を致します。

|